Publié le mercredi, 20 février 2019 à 09h32

Une famille comme il faut, roman de Rosa Ventrella

Une famille comme il faut est un roman de formation classique sur l'enfance, sur la famille patriarcale, sur les études en tant qu'arme de rédemption sociale.

L’écriture fluide et les personnages bien définis en font une lecture agréable, mais le sentiment de déjà connaître l’histoire, de savoir comment elle se terminera, est un lest qui enlève vivacité à la lecture et en ternit les couleurs. Est-ce parce que l'histoire du personnage est l'histoire de nombreux? Est-ce la familiarité qui génère le sentiment de déjà vu? Ou est-ce plutôt la longue tradition littéraire du sujet, de Verga à Ferrante, en passant par De Amicis, Pratolini et tant d'autres, qui finit par donner l'impression de déjà lu ?

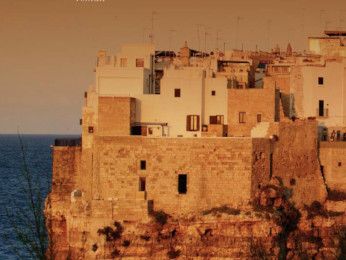

Cependant, ce qui rend la lecture particulièrement intéressante, est le regard porté avec une lucidité presque anthropologique sur les dynamiques sociales et le contexte dans lequel a lieu la narration. L'histoire se déroule à Bari dans les années 80, une ville à l'époque traversée par une frontière physique et sociale. D'un côté, la ville antique, le vieux Bari médiéval, une casbah de ruelles tendues vers la mer, où la vie est régulée par des relations sociales archaïques, par la pauvreté, par la religiosité empreinte de paganisme. De l'autre, la nouvelle ville post-unitaire, aux architectures néoclassiques et aux larges avenues légantes, la ville bourgeoise habitée par les familles fortunées.

Je me souviens qu'encore dans les années 90, en passant par Bari pour m'embarquer vers la Grèce, on me déconseilla fortement de me rendre à Saint-Nicolas sans l’escorte d’un gendarme.

Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'ancienne ville et la nouvelle ville ne font qu'un et Bari est désormais une ville européenne moderne.

Cette transformation épocale a eu lieu en un peu plus de 30 ans et ce roman est donc presque un document historique sur une société (heureusement?) en voie d'extinction. Une société où c'est l'homme -mari ou père- qui commande et décide, mais où c'est la femme qui doit corriger ses erreurs et soutenir ses faiblesses. Une société où la religion est envahissante, mais si proche du paganisme qu’elle ne peut pas être distinguée de la magie.

Une société tribale où le privé n'existe pas et où le groupe a un droit de regard sur l'individu. Alors, d'où me vient cette vague sensation nostalgique à la fin de la lecture ?

Cela vient peut-être du fait que la soudaine modernité, avec les scories d'un passé brutal et primitif, a emporté l'idée même d'appartenance et nous a laissés seuls face à l'univers.

PS1 : Curieux, comme la plupart des critiques en France, celles que j'ai pu trouver sur internet, ont voulu voir ce roman comme un plagiat de "l'amie prodigieuse" de Ferrante. Comme si la phrase aguichante en

couverture "La Ferrante de Bari" (tirée d'un journal local de province, la "Gazette du Sud", qui n'est pas le "Mercure de France" ni le "NewYorker") avait forcé la lecture dans un code "Ferrantien".

De ce fait, je me permets deux observations: la première est que la facilité du marketing peut se retourner contre qui la pratique, à la manière d'un boomerang communicatif; la seconde est que les critiques sont souvent basées seulement sur ce qui a été traduit en français. Est-il possible qu'après Ferrante, parler de rédemption et de déterminisme social dans le sud de l'Italie soit un plagiat ?

Croit-on vraiment que Ferrante a été la première et la dernière à avoir le droit d'en parler ?

PS2 : Le dialecte disparaît du texte, et c'est dommage. C'est un bon choix du traducteur de laisser les noms et surnoms originaux, mais comme le dialecte dans les romans italiens est devenu une pratique courante, la traduction devrait s'adapter et le conserver dans le texte. Poursuivre la fluidité de la lecture au détriment de la richesse chromatique de la langue, d’autant plus que le dialecte parlé à Bari est une langue presque étrangère même en italien, est à mon sens un choix sommaire.