Publié le vendredi, 22 novembre 2019 à 09h53

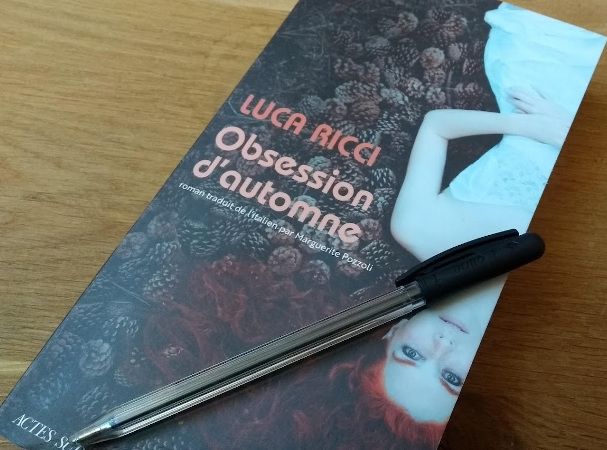

Obsession d’automne, premier roman de Luca Ricci

Deux écrivains stériles, le protagoniste et son copain Alberto Gittani, passent leur temps à ne pas écrire. Ils sont très fiers de leur non activité. « Nous avons de la chance d’avoir cessé d’écrire, sinon nous serions obligés de lire, moi tes productions et toi les miennes, et de nous faire des compliments bidon. » Quand ils se rencontrent, ils se baladent dans les rues et les jardins de Rome en débitant des aphorismes cyniques et décadents : « J’ai développé une intolérance excessive à l’égard du genre humain », « mon activité principale consiste désormais à trouver de bonnes excuses pour ne pas écrire » « le seul fait de rédiger des préfaces pour les autres me déprime ». Ils n’ont pas d’autres amis. Ils sont seuls. Seuls dans la jungle urbaine, seuls dans leur famille respective et dans l’asphyxiant milieu littéraire. Ils se comprennent mutuellement et mutuellement ils ont la crainte que l’autre recommence à écrire.

Ils sont désormais quinquagénaires et n’ont plus rien à attendre de la vie, sauf quelques plaisirs fugaces et pervers. Ils ont publié un ou deux livres qui leur ont donné une certaine notoriété ainsi qu’un confort économique. Depuis, ils ne font plus rien. La routine les accablent. Il vivent dans un terrible désenchantement.

Plus le temps passe plus une situation apparemment confortable se mue en un mix létal qui provoque une sorte d’ennui mortifère. Leurs considérations cyniques se traduisent parfois en actes qui frôlent le sadisme pur : Tromper sa propre femme qui est en train de mourir avec l’infirmière qui la soigne ; frustrer les ambitions d’un jeune artiste en intervenant en haut lieu pour que son expo soit annulée ; s’adonner à des véritables actes de barbarie et des sévices sur une prostituée sans défense . « Kainene était couverte de bleus, de traces de coups. Elle se mit en boule, se protégeant la tête avec les bras. Après, j’entrevis sous ses coudes ses yeux épouvantés (...) »

Un ennui morbide qui provoque également les premiers signes d’un déséquilibre mental. Le narrateur tombe amoureux de la photo d’une morte. Pas n’importe quelle morte mais Jeanne Hébuterne, la compagne malheureuse du peintre Amedeo Modigliani. Enceinte, elle se suicida à la mort de son amant. Le narrateur voit en elle l’amour sans concession. Un amour total. Croyant reconnaître dans une cousine éloignée de son épouse la réincarnation de Jeanne, il décide de la séduire.

Il commence une lente descente aux enfers. Le protagoniste glisse progressivement vers un abîme de violence, de folie, de désespoir, hanté par les fantômes et la paranoïa qui transforme toute extériorité, même la plus proche, en signe évident de malveillance et de complot.

C’est un roman qui ne laisse pas indifférent. Ce qui est déjà une qualité en soi. C’est un roman de décadence et de désespoir. Par certains aspects, sa lecture m’évoque des perles du cinéma italien d’autrefois où l’humour était strictement lié au cynisme. La méchanceté gratuite, des films de Risi par exemple ou d’Ettore Scola, provoque l’hilarité du spectateur. Sauf que dans ce roman il n’y a aucune trace d’humour. Le cynisme du protagoniste, le « je narrateur », qui se nourrit de l’ennui, provoque souvent chez le lecteur de la gène et de l’embarras. Des sensations désagréables, oui, mais salutaires car comme le disait Stendhal dans Le Rouge et le Noir : « un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Tantôt il reflète à vos yeux l'azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers de la route. Et l'homme qui porte le miroir dans sa hotte sera par vous accusé d'être immoral ! »